2025年7月13日、栃木県茂木町(もてぎまち)の九石(さざらし)地区にある「九石のけやき(さざらしのけやき)」を訪ねました。

このケヤキは、樹齢約800年、幹まわり7.3メートル、樹高18メートルを誇る県指定天然記念物で、内部は大きく空洞化していながら、いまも青々と葉を茂らせています。

「とちぎ名木百選」にも選ばれた歴史ある巨木は、地元では“生命力の象徴”として親しまれ、今も訪れる人に深い感動を与えています。

古くから伝わる伝説や、町長も語った「地域の記憶」としての存在。その神秘と迫力を、現地の写真とともにご紹介します。

1章 九石のけやき——800年を越えて今も生きる、茂木町の巨木

栃木県茂木町(もてぎまち)の北部、九石(さざらし)地区に佇む一本の巨木。それが今回ご紹介する「九石のけやき(さざらしのけやき)」です。

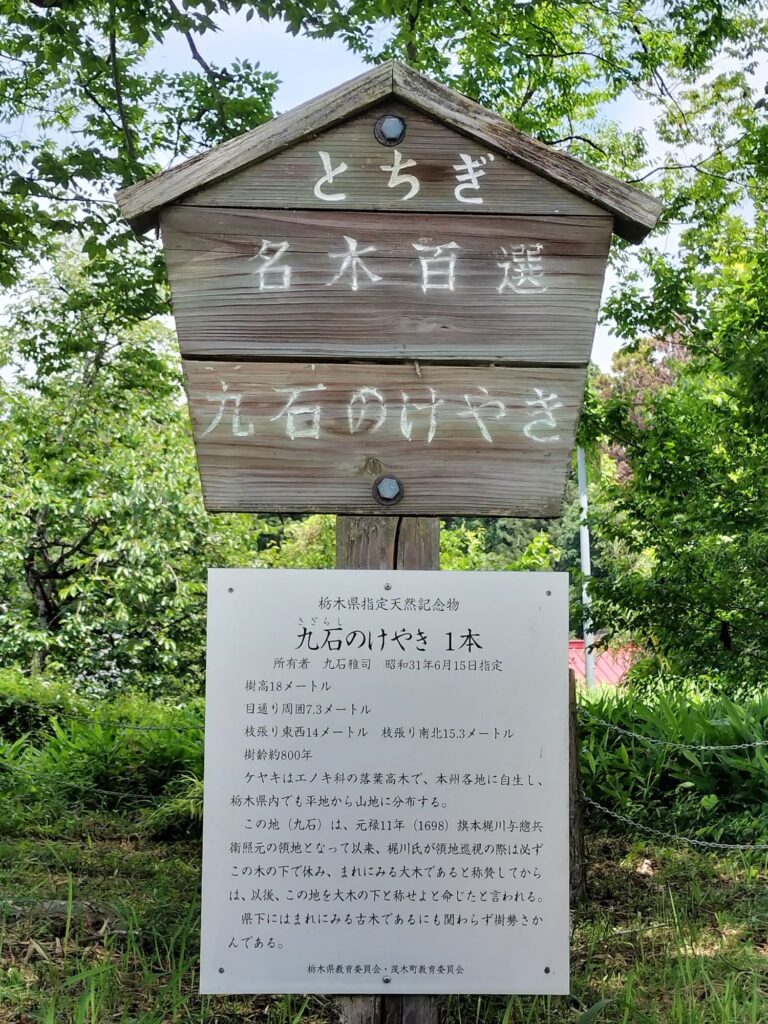

このけやきは、樹齢およそ800年、高さ18メートル、幹まわり7.3メートルという堂々たる姿を誇る天然記念物。昭和31年(1956年)には栃木県の天然記念物に指定され、さらに平成元年には「とちぎ名木百選」にも選定されました。

現在は空洞となった太い幹を持ちながらも、その枝葉は力強く青々と茂り、訪れる人々に自然の神秘と生命の強さを静かに語りかけています。

この九石のけやきは、地元では「倒れれば村が滅ぶ」「空洞に妖精が住んでいる」といった伝説めいた言い伝えも残されており、単なる木ではなく、土地の守り神のような存在として敬われてきました。

私が訪れた7月中旬、濃い緑に包まれた大樹は、強い日差しの中でも静かにその姿を保ち、まるで800年という長い時間を超えて、今なお見守っているような、そんな不思議な気配すら漂わせていました。

2章 梶川与惣兵衛と伝説が残る、九石のけやきの歴史

九石のけやきは、その長い歴史の中で、地域の人々に大切に守られてきました。江戸時代には、この地を治めていた旗本・梶川与惣兵衛照元(かじかわよそうべえてるもと)が、1698年(元禄十一年)に巡視でこの地を訪れた際、このけやきの下で必ず休憩を取ったという逸話が残されています。そのとき与惣兵衛は「この地を大木の下と称せよ」と命じたと伝えられており、この木がいかに昔から目印や拠り所とされていたかが分かります。

また、九石のけやきには不思議な言い伝えも残されています。空洞になった枝を囲炉裏に入れると火傷をしない、家の門口に枝を飾ると疫病から家を守るといった、まるでお守りのような力があると考えられてきました。このようなエピソードからも、九石のけやきがただの木ではなく、地域の人々にとって特別な存在であったことが伺えます。

さらに、この木が倒れてしまったら九石の集落も終わりを迎えるというような、いわば土地神のような言い伝えも残っています。現在でも幹の内部は大きく空洞化していますが、それでもなお青々とした葉をつけ、変わらぬ姿で立ち続けているその姿は、見る人に強い生命力と神秘を感じさせます。

旗本といえば、江戸時代を舞台にしたこんな物語もおすすめです。

将軍家直属、毒味役という特殊な旗本を描く人気シリーズ。歴史好き、江戸文化好きにはたまらない一冊です。

▲坂岡真『鬼役(壱) 新装版』をDMMブックスでチェックする

(電子書籍だから今すぐ読めます)

3章 空洞でも生き続ける奇跡のけやき、その見どころと仕組み

九石のけやきは、長い年月を経て幹の内部が大きく空洞化しています。しかし、その姿はむしろ神秘的な魅力を増し、訪れた人に強い印象を与えています。中に入って見上げると、空洞の上部から陽の光が差し込み、まるで自然がつくり出した小さな神殿のように感じられます。

この木の特徴は、ただ大きいというだけではありません。東西14メートル、南北15.3メートルにも広がる枝張り、そして高さ18メートルにも及ぶ堂々たる姿は圧巻です。私が訪れたこの日も、青空の下で堂々と枝を広げ、夏らしい深い緑の葉をたっぷりと茂らせていました。

根元から幹にかけては、年月を重ねた樹皮がうねるように隆起し、その姿に触れるだけでもこの木がどれほど長い歴史を刻んできたかが伝わってきます。内部の空洞も、ところどころ緑のコケが生え、自然とともに今も呼吸しているかのようです。

訪れる人はこの大樹の周囲を一回りし、幹の空洞の中を覗き、生命力の強さに驚かされます。新緑の季節や紅葉時期にはまた異なる表情を見せ、四季折々にその存在感を放っています。

では、なぜこのように空洞化しても木は生き続けるのでしょうか。その理由は、木の構造にあります。

けやきのような大木は、長い年月のうちに落雷や強風、病害虫、雪害などで幹に傷ができることがあります。その傷から菌類が入り込み、中心部の「心材(しんざい)」と呼ばれる部分が腐っていき、次第に中が空洞化してしまうのです。

しかし、樹木は心材が空洞になっても、外側の「辺材(へんざい)」と呼ばれる部分が生きていれば成長を続けます。水や栄養分は幹の外側にある薄い層を通って運ばれており、中心が空洞でも問題はありません。木にとって重要なのは「形成層(けいせいそう)」と呼ばれる樹皮のすぐ内側の薄い層で、そこが生きていれば葉を茂らせ、幹を太らせ続けることができるのです。

つまり、木は皮が生きていれば中心が空洞でも枯れません。むしろ長寿の大木ほど内部が空洞化しているケースが多く、九石のけやきもその一例といえるでしょう。

空洞でもしっかりと枝を広げ、豊かな葉を茂らせるその姿は、まさに生命力の象徴といえるでしょう。

4章 地元が誇る生命力の象徴——口コミと町長の言葉

九石のけやきは、観光名所というよりも「茂木町を静かに見守ってきた存在」として、地域の人々に長く親しまれてきました。そのため、観光客の派手な賑わいよりも、自然や歴史、巨木好きの人たちが静かに訪れる隠れた名所といえます。

栃木県内でも有名な「とちぎ名木百選」に選ばれていることから、その存在は知る人ぞ知るといった存在ですが、口コミなどを見ても、訪れた人の多くが「木の持つ生命力」に心を打たれていることがわかります。

実際、口コミでは次のような声が見られました。

「中が空洞なのに、葉が青々としていてすごい生命力を感じた」

「中に妖精が住んでいるような雰囲気があって神秘的」

「木の下に立つと、不思議と元気をもらえるような気がする」

また、茂木町長の公式ブログでも、このけやきについて次のように語られています。

幹の空洞や枝のヤドリギが歴史を物語っている。800年の時を越えて、今なお青々とした葉を茂らせるその威容には、感動すら覚える。

町長自身もまた、この木が「地域の記憶」「九石の象徴」であると考えていることが読み取れます。実際、幹の空洞に鳥が巣を作り、草むらから野鳥が飛び立つ様子に「神の鳥のよう」と感じたというエピソードも紹介されており、このけやきが自然と人とを繋ぐ存在として今も大切にされていることが伝わってきます。

このように九石のけやきは、町の人々や訪れた人々から「生命力の象徴」として静かに尊敬され、今日まで大切に守られてきました。その姿はこれからも、見る人に小さくも確かな感動を届けてくれることでしょう。

5章 九石のけやきへのアクセスと観覧時の注意点

九石のけやきは、栃木県芳賀郡茂木町九石(さざらし)214にあります。茂木町の中心部からは北へおよそ5.5kmほどの距離で、車でのアクセスが便利です。旧道である県道烏山茂木線(旧道)沿いに位置しており、目印となる案内板もしっかり設置されています。

すぐそばには小さな駐車スペースと自動販売機があります。赤いコカ・コーラの自販機が目印となっているので、はじめて訪れる方でも迷うことは少ないでしょう。

今回訪れた7月中旬は、緑がとても濃く、青空に映える姿が印象的でした。静かな田園地帯に立つその姿は、訪れる人の心をそっと癒してくれる、まさに「栃木ぐるぐる旅」でおすすめしたい隠れた名所といえます。