2025年10月18日、秋晴れの日光。

中禅寺湖の北にそびえる霊峰・男体山(なんたいさん)を登拝しました。

古くから「二荒山大神(ふたらさんおおかみ)」を祀る信仰の山として知られる男体山は、登山道のすべてが神域。

一合目から山頂まで続く急登と、紅葉に包まれた稜線、そして頂上から望む中禅寺湖の絶景は、まさに“祈りの道”そのものでした。

この記事では、登拝ルート・所要時間・装備・山頂ランチ・御朱印まで、実際に登った体験をもとに詳しく紹介します。

秋の男体山登山を計画している方、御朱印を目的に訪れる方にも役立つ内容です。

秋晴れの登拝スタート――2025年10月18日、男体山へ

2025年10月18日、秋晴れの土曜日。朝から日光は青空に恵まれました。

中禅寺湖の湖畔にそびえる霊峰・男体山(なんたいさん)は、この日も多くの登拝者を迎えていました。

登山口となるのは、日光二荒山神社中宮祠(にっこうふたらさんじんじゃ ちゅうぐうし)。

中禅寺湖の北岸にあり、ここで登拝受付を行います。駐車場は社殿のすぐ隣にあり、約100台ほどのスペースが確保されています。午前8時半の時点では、すでに多くの登山者が準備を整えていました。

受付所で登拝料1000円を納めると、神職の方から「登拝守(とはいまもり)」とお祓いを受けます。

登山ではなく「登拝」と呼ぶのは、男体山が古来より神体山(しんたいざん)として信仰されてきたためです。

霊峰へ一歩踏み入れる気持ちが自然と引き締まります。

登拝門をくぐると、木漏れ日の中を伸びる登山道が始まります。

一合目までの道は緩やかな坂ですが、苔むした石段が続き、足元に注意が必要です。

朝の空気は冷たく、息を吸うたびに秋の香りが胸に広がります。

登拝開始は午前8時45分ごろ。

この日は風も穏やかで、登山日和といえるコンディションでした。

中禅寺湖を背に、霊峰・男体山の山頂を目指します。

💡ここでワンポイント

男体山の登山道は全線が中宮祠の管理区域内にあり、登拝期間は4月下旬〜11月初旬です。

冬季は閉山となるため注意しましょう。

また、トイレは登山口の社務所裏にしかないので、出発前に必ず済ませておくのがおすすめです。

一合目から続く急登――体力勝負の序盤戦

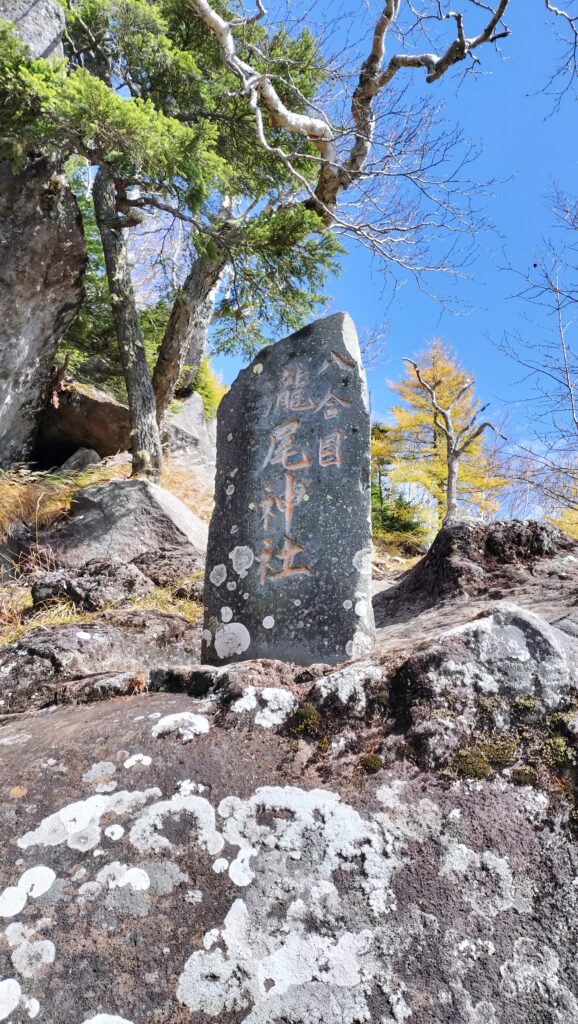

登拝門をくぐってしばらく進むと、やがて「一合目」の石碑が現れます。ここからが本格的な登山の始まりです。

登山道はややぬかるみがちで、序盤から傾斜が急になります。木の根や石段が続き、足元を確かめながら一歩ずつ登っていきます。

男体山の登山ルートは、二荒山神社中宮祠から山頂まで一直線に延びる一本のコースのみ。

全長約7キロ、標高差はおよそ1,200メートル。整備された登山道とはいえ、最初から最後まで急登の連続で「体力勝負の山」と言われる理由がここにあります。

周囲には白樺やカラマツが多く、10月中旬のこの時期は黄金色に染まった落葉が足元を彩っていました。

振り返ると中禅寺湖が木々の合間からちらりと見え、その高さを実感します。

三合目を過ぎるころには息が上がり、汗が額を伝います。

気温は10℃前後と涼しいものの、登るうちに体はすぐに温まりました。

このあたりで上着を一枚脱ぎ、ペースを落としながら呼吸を整えます。

日光男体山は、標高が上がるほど岩が多くなり、体力と集中力の両方が求められます。

急登が続く男体山では、トレッキングポールが大いに役立ちます。

バランスを取りながら登れるため膝への負担が減り、特に下山時の安定感が格段に違います。

これから挑戦する方は、軽量タイプの折りたたみ式をおすすめします。

🥾 おすすめ装備:軽量アルミ製トレッキングポール(2本セット)

折り畳めて携帯性抜群。男体山のような急登に最適です。

価格:3,860円(送料無料)

五合目の避難小屋を目指して、さらに足を進めます。

ここまで来ると中禅寺湖が視界に広がり、山頂を望む気力がふたたび湧いてきます。

五合目の避難小屋と絶景ポイント

三合目を過ぎてからさらに約40分。岩と砂が混ざる斜面を登りきると、ようやく五合目の避難小屋にたどり着きます。ここは男体山登山の中間地点で、休憩と水分補給にぴったりの場所です。木々の間から中禅寺湖を望めるこの小屋周辺は、登山者の憩いのポイントとして知られています。

空を見上げると、赤や黄金色に染まったカラマツが風に揺れ、秋の男体山を包み込んでいました。涼しい風が頬を撫で、汗ばんだ体に心地よく感じます。中禅寺湖を遠くに眺めると、湖面が朝日を反射してきらめき、ここまでの急登の疲れが少し和らぎました。

五合目のあたりから登山道はさらに荒れ、砂利と岩が増えてきます。ここから先は樹林帯を抜けて、風を遮るものが少なくなります。

登山者の多くはこの地点で軽食をとり、エネルギー補給をします。気圧の変化を感じる人もいるので、焦らずペースを保つことが登頂へのコツです。ここから山頂まではおよそ1時間半。残り半分の行程ですが、ここからが本当の勝負どころです。

男体山は標高差が大きく、初心者には決して楽ではありませんが、登るほどに変化する景色が魅力です。五合目で見上げる山頂はまだ遠く感じますが、ここまでの努力を励みにもう一歩を踏み出します。

この先は岩場の連続。足場を確かめながら慎重に進むことが求められます。体力を温存しながら、八合目の稜線へと向かう準備を整えました。

なお、男体山の登拝にかかる所要時間は、登りで約3時間半、下山で約2時間半が目安です。休憩を含めて6時間ほど見ておくと安心です。

岩場と紅葉の稜線――急登を支える装備選び

五合目を出発してからの登山道は、まるで別世界のように様相を変えます。木々がまばらになり、視界の先には灰色の岩肌が広がります。ここから七合目にかけては、大小の岩が折り重なるように続き、両手を使わないと登れないほどの急斜面も現れます。男体山が「修験の山」と呼ばれる理由がよくわかる区間です。

岩場を抜けるたびに見える中禅寺湖の青が、疲れを癒やしてくれます。振り返ると、遠くには女峰山や太郎山の稜線が並び、日光連山の雄大さを感じます。紅葉の見頃は10月中旬から下旬にかけてで、この日は赤と黄金が交じり合う美しいグラデーションが山肌を染めていました。

七合目を過ぎたあたりで、登山道はいよいよ開け、強い風が吹き抜けます。岩の上に立つと一瞬バランスを崩しそうになるほどで、ここでは装備の重要性を痛感します。特におすすめしたいのがウエストポーチです。ウエストポーチはカメラやスマートフォン、行動食などをすぐに取り出せるので、登山中の動きを邪魔しません。

🎒 おすすめ装備:防水ウエストポーチ(STマイスター)

大容量の7ポケット仕様。登山にも街歩きにも使える万能タイプ。

価格:2,880円〜(送料無料)

八合目の鳥居をくぐると、山頂まであと少し。ここまで来ると、足元は火山礫のザラザラとした感触に変わります。風に乗って聞こえる鈴の音と、遠くの社殿を目指して一歩ずつ進む登拝者の姿が印象的でした。

空の青さが濃くなるにつれ、男体山の頂が近いことを感じます。呼吸は荒く、足は重くなりますが、不思議と心は静かに落ち着いていきます。霊峰を登るというより、“山に受け入れられている”ような感覚さえありました。

山頂到達と“痛恨の忘れ物”――男体山ランチ事件簿

八合目を過ぎ、火山礫のザラザラした斜面を登り切ると、ついに男体山の山頂が見えてきます。標高2,486メートル。登拝門をくぐってからおよそ3時間半、ついに霊峰の頂に到達しました。山頂の空気は澄み渡り、風は冷たく、まるで別世界にいるような静けさに包まれています。

山頂には「二荒山大神」の像と神剣(しんけん)がそびえ立ち、信仰の山としての荘厳な雰囲気が漂っています。周囲を見渡すと、中禅寺湖や女峰山、白根山など日光連山の峰々が広がり、まさに絶景。雲の上に立つような感覚に心が満たされました。

山頂は風が強く、体感温度は8度前後。登っている最中は半袖でも汗ばむほどでしたが、ここでは一気に冷え込みます。ウインドブレーカーなどの防寒具は必須です。

🧥 おすすめ装備:防風・防水ウインドブレーカー(mont-bell)

軽量でコンパクト、登山リュックに常備しておくと便利です。

さて、お待ちかねの山頂ランチ。今回のメニューは「山形鳥中華」とおにぎり2個。寒さの中で温かいカップラーメンを食べる――それがこの日の楽しみの一つでした。ところが、いざ湯を沸かそうとしてバッグを開けた瞬間、痛恨の事実に気づきました。

そう、ガスコンロを車に忘れてきたのです。せっかく持ってきた白髪ねぎも無念の出番なし。山頂の冷たい風が余計にこたえます。結局、おにぎり2個だけの少し寂しい昼食となりました。

それでも、標高2,400メートルの空の下で食べるおにぎりは、格別の味でした。達成感とともに味わうその一口が、なによりのごちそうです。

🔥 おすすめギア:キャプテンスタッグ 小型ガスバーナーセット M-6400

軽量で持ち運びやすく、山頂でのカップ麺づくりに最適。

価格:6,840円(税込)

🍜 おすすめカップラーメン:ヤマダイ「凄麺」24種類から選べる12食セット

ご当地ラーメンを登山でも楽しめる人気シリーズ。

価格:4,230円(送料無料)

昼食を終え、しばらく山頂の空を眺めて過ごしました。雲が流れるたびに中禅寺湖が光り、山肌の紅葉が風に揺れます。冷たい空気の中で感じる静寂は、登ってきた者だけが味わえる特別な時間です。

体を冷やさないよう上着を羽織り、次第に下山の準備を始めます。まだ昼過ぎですが、日光の山は午後になると霧がかかりやすく、視界が悪くなることもあります。山頂をあとにするその瞬間まで、名残惜しさが胸を締めつけました。

下山と御朱印――霊峰の証を胸に

山頂で冷たい風に吹かれながら、名残惜しくも下山を開始しました。登りのときは夢中で進んだ道も、下りでは一歩ごとに違う景色が広がります。紅葉の間を縫うように続く登山道はまるで金色のトンネル。風が吹くたびに舞い散る落葉が、秋の終わりを静かに告げていました。

午後3時過ぎ、無事に中宮祠へ下山。社務所に立ち寄り、登拝の証である御朱印をいただきました。墨で書かれた「霊峰男体山」の文字の横に押された朱印が力強く、山の気をそのまま写し取ったような迫力です。初穂料は500円。参拝記念として大切に保管したい一枚です。

📖 おすすめアイテム:麻乃葉 セミオーダー御朱印帳(あすなろ木彩)

天然木の表紙が美しい上質な御朱印帳。旅の記録を丁寧に残せます。

価格:4,680円(送料無料)

登拝を終えた後の中禅寺湖は、朝とは違う柔らかな光に包まれていました。湖面に映る夕焼けと、山頂から吹き下ろす冷たい風。そのすべてが一日の締めくくりにふさわしい静けさをたたえていました。

日光男体山は、険しさの中に優しさを感じる不思議な山です。体力的には決して楽ではありませんが、登りきった先にある景色と静寂は、何度でも思い出したくなるほどの美しさでした。

登拝を終えた今、心の中に残るのは「またこの山に会いに来よう」という想いだけです。