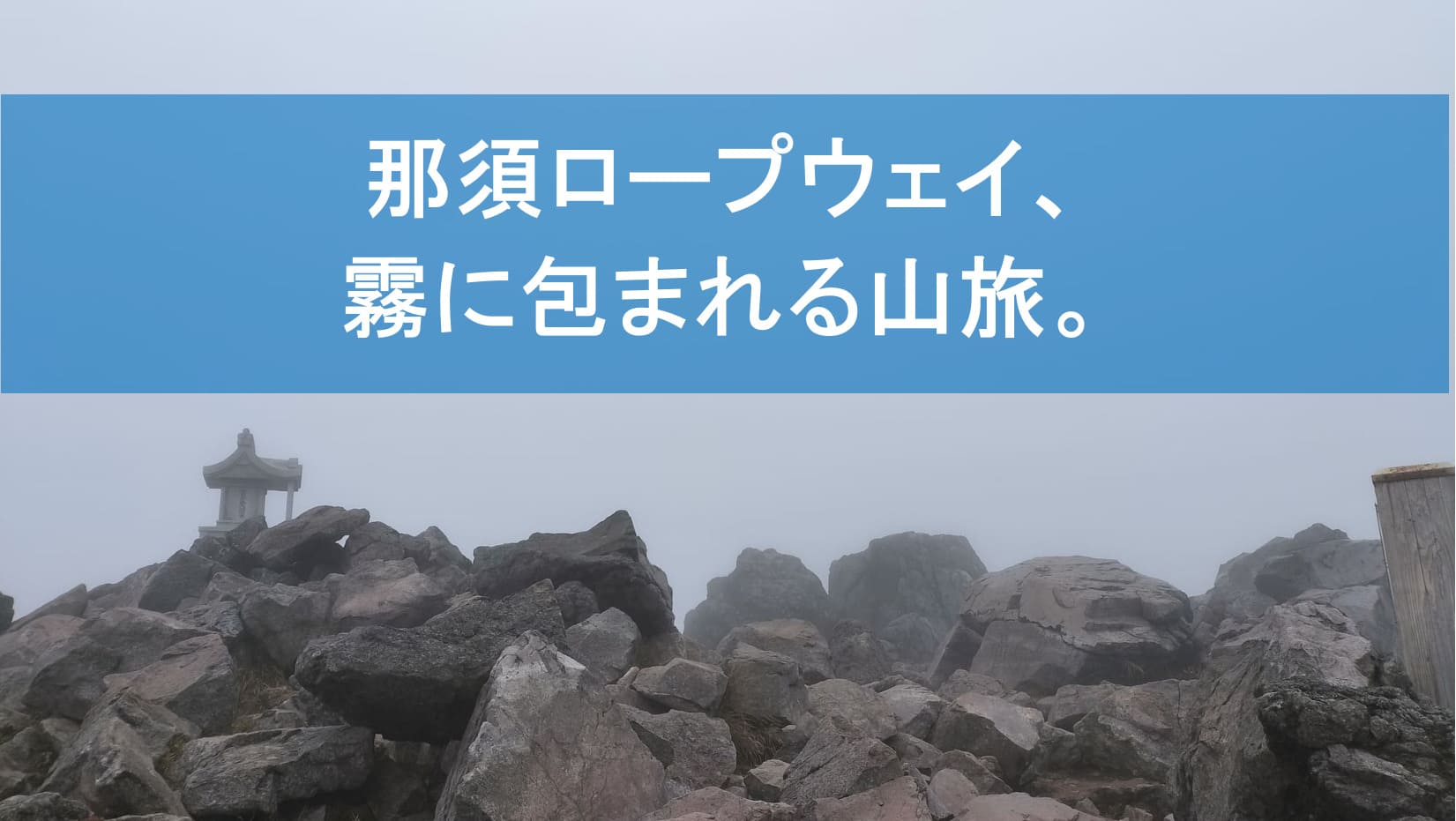

2025年10月4日、那須ロープウェイを利用して那須連山の主峰・茶臼岳(ちゃうすだけ)を訪れました。

天気はあいにくの濃い霧。ロープウェイ山頂駅から先は数メートル先も見えないほどの視界でしたが、その静寂と白い世界は、まるで別の惑星に立っているような感覚でした。

気温は一気に下がり、体感温度はおそらく5度前後。トレーナーとジャージでは寒く、秋の那須岳登山では防風・防寒の装備が必須であることを痛感しました。

下山後は、殺生石(せっしょうせき)近くにある「那須高原ビジターセンター」で、火山地帯の歴史や動植物について学び、那須の自然をより深く感じる旅となりました。

那須ロープウェイ山麓駅から出発

2025年10月4日、この日は朝から曇り空。那須岳の中腹にある那須ロープウェイ山麓駅(標高1,390m)に到着した時点で、すでに山の上部は霧にすっぽりと覆われていました。それでも駐車場には観光バスや登山客の車が並び、人気の高さを実感します。

ロープウェイ山麓駅の建物は白壁の平屋づくりで、登山口らしい落ち着いた雰囲気です。チケット売り場の横には登山情報板があり、気温や風速の掲示も。午前9時台の時点で「山頂は気温5℃」という表示に、思わず上着のジッパーを引き上げました。

切符を購入してロープウェイに乗る準備をします。料金は大人往復1,800円。片道4分の空中移動で、標高1,950mの山頂駅まで一気に上がることができます。

この日はあいにくの天候でしたが、駅前のスタッフによれば「霧が晴れるのは一瞬でもあるかもしれません」とのこと。運行アナウンスが流れると、乗客たちは一斉に乗り場へ向かいました。那須岳の山肌は緑と紅葉が入り混じり、秋の気配がすぐそこに感じられます。

やがてゴンドラのドアが閉まり、ゆっくりと上昇を始めました。霧の中に吸い込まれていくような光景に、静かな高揚感が広がります。

霧の中を進むロープウェイの空中散歩

ゴンドラがゆっくりと動き出すと、外の景色はみるみるうちに白い霧に包まれていきました。わずか4分の乗車時間ながら、標高差は約290メートル。木々の緑が薄れ、視界がどんどん白一色になっていく様子に、まるで雲の中を漂っているような感覚になります。

山頂駅(標高1,950m)に到着すると、ひんやりとした空気が頬を刺しました。体感温度はぐっと下がり、吐く息が少し白く見えるほど。風も強く、霧が一瞬で流れてはまた覆い返す、山の気まぐれな表情に息をのまれます。

展望台には数名の登山者が立っていましたが、皆、口をそろえて「これはこれでいい景色」と笑っていました。晴れの日の青空や紅葉ももちろん魅力ですが、霧の茶臼岳には静けさと神秘性があります。

遠くからは風の音と、時おりゴンドラが動くワイヤーのうなり声だけが響き、まるで時間が止まったかのような感覚に。

山頂駅の展望デッキからは、晴れていれば関東平野まで一望できる絶景スポットですが、この日は視界ゼロ。それでも、霧の合間から一瞬だけ見えた山肌のシルエットが印象的でした。

自然が見せるその一瞬の表情に、登山の醍醐味を感じます。

霧の切れ間を待っても、結局青空は見えませんでしたが、不思議と物足りなさはなく、むしろ静寂が心地よいひとときでした。

いよいよここから茶臼岳の山頂を目指して、登山道を歩き始めます。

茶臼岳山頂へ|岩場と霧の中の神秘的な道のり

山頂駅から外に出ると、霧の中に細い登山道がのびていました。最初のうちはなだらかですが、すぐに岩と火山礫(かざんれき)が目立つ荒々しい地形に変わります。足元はごつごつと不安定で、ところどころに鎖やロープが設置されており、慎重に一歩ずつ進みます。

すれ違う登山者の多くが厚手の上着を着ており、風に身をすくめながら歩いていました。気温はさらに下がり、体感は5度ほど。風が吹くたびに頬が冷たく、思わず手をポケットに入れたくなるほどです。

登山道の途中には、霧の合間にうっすらと鳥居の輪郭が浮かび上がりました。これが山頂直下の那須岳神社の入り口です。

鳥居をくぐり、岩をよじ登るように進むと、山頂の祠(ほこら)が見えてきます。標柱には「茶臼岳 標高1915m」の文字。周囲は真っ白で視界はわずか数メートルですが、登頂の達成感は格別でした。

祠の前で手を合わせると、霧の中から風が吹き抜けていきます。音も光も少ない山頂で、ただ風のうなりと自分の呼吸音だけが響きました。

この日の茶臼岳は、視界ゼロの「白い世界」でした。しかし、晴天とは違う静謐な魅力があり、霧が包む山頂にはどこか神々しささえ感じます。

そして何より、この寒さが“本物の山”を実感させてくれました。

秋の那須岳は想像以上に寒い|おすすめ防寒ウェア

山頂の風は想像以上に冷たく、霧に濡れた服がどんどん体温を奪っていきました。

この日はトレーナーとジャージを着ていましたが、それでも寒く、手の感覚が次第に失われていくほど。

ロープウェイを降りた時点で気温は約7度、山頂ではおそらく体感5度前後でした。

那須岳のような標高2,000m近い山では、秋でも冬並みの防寒が必要です。

特に風の影響が強いため、防風性と保温性を兼ね備えたウェアが欠かせません。

また、耳や首を冷やさないために、帽子やネックゲイターもあると安心です。

登山を終えたあと振り返ってみると、「トレーナー+ジャージ」は平地の秋服であり、山の気候にはまったく対応できませんでした。

これから那須ロープウェイや茶臼岳を訪れる方には、次のような装備を強くおすすめします。

🧥 モンベル シャミースジャケット

軽量ながら高い保温力を持ち、通気性にも優れた定番の中間着。

登山やキャンプなどアクティブシーンで動きやすく、汗をかいても蒸れにくいのが特徴です。

特に那須岳のような強風の山では、ウインドブレーカーの下に重ねるだけで体感が大きく変わります。

🧢 THE NORTH FACE フロンティアキャップ

耳あて付きの暖かいキャップで、霧と風の強い高山にはぴったり。

撥水ナイロンとフリース裏地で冷気をシャットアウトし、頭部をしっかり保温します。

フライトキャップ風のデザインで、冬の街歩きにも使える万能アイテムです。

登山中は動いていると暑く感じても、立ち止まると一気に冷え込みます。

とくに茶臼岳では風速があるため、首・手・耳の防寒がポイント。

「登山初心者ほど、1枚多めに着る」が鉄則です。

下山後は「那須高原ビジターセンター」へ

下山後、冷えきった体を休めるために立ち寄ったのが「那須高原ビジターセンター」。

那須ロープウェイから車でおよそ10分、殺生石(せっしょうせき)の駐車場から歩いてすぐの場所にあります。

広々としたモダンな建物で、外観からして「那須の自然を丸ごと体感できる」雰囲気が漂っていました。

館内に入ると、火山活動や地質の成り立ちを学べる展示が並びます。

那須岳の断面模型、噴火の映像シアター、動植物のジオラマなど、登山後に見るとより理解が深まる内容ばかり。

茶臼岳周辺は今も「活火山(警戒レベル1)」に分類されており、地形の変化が日々観測されているとのことでした。

さらに目を引いたのは、ロビー奥に展示されていたアート作品。

那須高原ビジターセンターは、登山の前後に立ち寄るのに最適な場所です。

休憩スペースもあり、周辺観光のパンフレットも充実。

殺生石の荒涼とした景観と対照的に、ここでは那須の自然を静かに「学ぶ」時間が流れています。

次回は晴天の日にもう一度訪れ、今度は青空の茶臼岳と、同じ展示を見比べてみたいと思いました。

まとめ|霧でも楽しめる那須ロープウェイの魅力

今回の那須ロープウェイと茶臼岳の旅は、あいにくの濃霧でしたが、霧の中にしかない特別な魅力を感じる一日となりました。

視界こそ限られていましたが、静まり返った山頂や霧の流れる音、白い世界に浮かぶ鳥居や祠(ほこら)の光景は、晴天では味わえない幻想的な体験です。

また、改めて実感したのは「秋の那須岳は冬のように寒い」ということ。

体感温度5度、風が吹くたびに体が冷え、装備の重要性を痛感しました。

これから訪れる方は、必ず防風・防寒対策を整えて臨むのがおすすめです。

特にモンベルのシャミースジャケットやノースフェイスのフロンティアキャップのように、軽くて暖かい装備を持っていくと安心です。

下山後に立ち寄った那須高原ビジターセンターでは、登ったばかりの茶臼岳の地質や火山活動を詳しく学ぶことができました。

登山で感じた自然の迫力を、科学的な視点から理解できるのも、この施設の大きな魅力です。

天候が変わりやすい那須岳ですが、霧の中でも心に残る体験ができる場所です。

晴天の日にはもちろん、曇りや霧の日でも、その時々の山の表情を楽しめるのが茶臼岳の魅力。

これから紅葉シーズンを迎える那須ロープウェイで、ぜひ秋の山旅を体感してみてください。